La alcaldesa Hanna Gronkiewicz-Waltz, nacida en Varsovia, Polonia, dejó su marca en la ciudad, de 1,7 millones de habitantes. Fue electa en 2006, fue la primera alcaldesa mujer y hoy está en su tercer mandato, situación sin precedentes. Antes de asumir en su puesto, en el cual se enfrentó a temas controversiales, como la restitución de propiedades tomadas bajo el dominio nazi y comunista, Gronkiewicz-Waltz había sido presidenta del Banco Nacional de Polonia, vicepresidenta del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, miembro del Parlamento Polaco y presidenta de la Comisión del Tesoro del Estado. En noviembre de 2012, fue electa por un período de dos años para ser presidenta de Eurocities, una red de grandes ciudades europeas. Gronkiewicz-Waltz es profesora de leyes y economía en la Universidad de Varsovia, y ha publicado más de 40 obras académicas. Habló con Anthony Flint, miembro sénior del Instituto Lincoln, para este número de Land Lines.

Anthony Flint: El año pasado, el gobierno nacional propuso ampliar Varsovia mediante la incorporación de más de 30 distritos periféricos dentro de sus fronteras, y usted se opuso a esta idea. Según su opinión, ¿cuáles son los méritos de un enfoque más regional para la gobernación metropolitana?

Hanna Gronkiewicz-Waltz: El objetivo [de esa propuesta] era meramente político, ya que un partido detectó la oportunidad para obtener poder en Varsovia mediante los votos de la región. Querían ampliar el municipio [en un intento] por lograr que las personas del campo y los pueblos más pequeños votaran al siguiente alcalde de Varsovia. Nosotros protestamos, y en varios referéndum locales la gente dijo que no. Preferían seguir siendo independientes, con su propio gobierno local y su propio alcalde.

La gente comprende que nuestras políticas metropolitanas han tenido éxito. Colaboramos como región mediante contratos y acuerdos, y dependemos de compartir la renta entre los 30 municipios [que conforman el área metropolitana]. El financiamiento se organiza mediante las Inversiones Territoriales Integradas, un programa de la UE, para estos municipios, y se invierte en todo, desde capacidad de administración hasta senderos para bicicletas. Ese es el modo en que generamos confianza mutua. Y funciona. Hay un esquema eficiente de transporte público vigente, bajo el cual la flota de la ciudad capital atiende a toda el área metropolitana. La gobernación metropolitana siempre debe respetar las necesidades de todos los miembros.

AF: ¿Cuáles son los elementos esenciales en su labor por mantener la buena salud física del municipio? ¿Cuál fue su experiencia en el sentido de la renta?

HGW: En el sentido de la renta, tenemos un impuesto inmobiliario, pero no es muy elevado, a pesar de que algunas personas se quejan. También tenemos un impuesto por alquiler, que se ajusta al valor de la propiedad. Una factura típica de impuestos por un departamento en el centro de la ciudad es de unos USD 400 al año. También está el impuesto a la propiedad comercial y otro para transacciones de derecho civil. Sin embargo, estos representan un bajo porcentaje del presupuesto total. La mayor fuente de renta es la proporción de la ciudad sobre los impuestos a las ganancias personales y corporativas, que ingresa directamente desde el gobierno central. Hay muchas necesidades de renta; por ejemplo, contribuimos al salario de los docentes y debemos mantener nuestra infraestructura.

AF: Hablando de infraestructura, ¿cómo afectará el cambio climático en Varsovia? ¿Qué hace la ciudad en términos de atenuación y adaptación?

HGW: Durante mucho tiempo, el combustible principal fue el carbón. Paso a paso, debemos alejarnos de esto, cambiar a gas natural y fuentes renovables. Primero, nos concentramos en el transporte: autobuses y tranvías nuevos y una segunda línea de metro. Estamos cambiando el material móvil, reemplazamos autobuses diésel por modelos eléctricos y con gas natural. La red se usa muchísimo: el 70 por ciento de los ciudadanos usa el transporte público. La modernización de la red de calefacción del distrito, que llega al 80 por ciento de los residentes, también es muy importante. En los últimos 10 años, se conectaron 10.000 hogares más al sistema. La calefacción de Varsovia se logra en dos plantas combinadas de calor y electricidad. Planeamos cambiar una de las plantas de carbón a gas, lo cual implicará una importante reducción en las emisiones de dióxido de carbono. Además, los individuos pueden solicitar subsidios para instalar fotovoltaicas, paneles solares y bombas de calor, y así reemplazar las estufas anticuadas. Este fue un programa muy popular, que disparó cientos de solicitudes. También estamos activos a nivel internacional: por ejemplo, somos parte del Pacto de los Alcaldes de la UE [dedicado a implementar iniciativas climáticas y energéticas].

AF: ¿Qué triunfos reconoce desde que se expandió el tránsito público? ¿Nota un éxito en sentido de cantidad de pasajeros y reducción en la congestión de tráfico?

HGW: En términos de que no haya autos, la gente sabe que llegará algún día, aunque tal vez llegue con mis sucesores. El modo en que se hizo en Londres (comenzaron con un piloto de un año) estuvo muy bien. La gente [de allí] decidió que prefería la tasa de congestión y apoyó la idea de que el dinero se destinara al tránsito. El transporte público es costoso. Hemos [logrado] muchísimo, porque el 85 por ciento de la inversión fue cubierta por fondos de la UE. Para los usuarios, es importante que sea bastante económico. Treinta dólares por mes es el precio aproximado para los usuarios de Varsovia, y las personas mayores pagan USD 20 por todo el año. El año pasado, empezamos a ofrecer transporte gratuito para estudiantes de hasta 15 años; es importante que las familias enseñen a los jóvenes que está bien ir en autobús. Tenemos carriles exclusivos para autobuses, 500 kilómetros de ciclovías y bicicletas compartidas. Incluso con todo eso, todavía hay congestión, aunque no es tan grave como antes.

AF: Al mismo tiempo que Varsovia accede a la lista de centros económicos, ¿cómo se enfrenta al aburguesamiento, ofrece viviendas asequibles y promueve una economía más inclusiva?

HGW: Tuvimos que empezar de cero. No había propiedad privada [bajo el control soviético]. A principios de los 70, había una política que permitía comprar una vivienda por el 10 por ciento de su valor. Yo fui la primera alcaldesa en detener [ese tipo de] venta de departamentos municipales. Al mismo tiempo, comenzamos a construir más viviendas: 3.500 departamentos nuevos en los últimos 10 años. Usamos el territorio de la ciudad y mantenemos bajos los costos de construcción; así, el alquiler no es tan caro para las personas. Yo viví en Knightsbridge [Londres] algunos años, y vi cómo las inversiones de desarrolladores extranjeros dispararon los precios de los departamentos. En Varsovia no tenemos eso: los precios de las viviendas aumentan de forma gradual, pero a un paso asequible. Otro problema es que muchos departamentos no fueron mantenidos. Por eso, la ciudad dirige las finanzas hacia la revitalización, en particular en los vecindarios más desatendidos.

AF: ¿Cuáles fueron los efectos del mayor nacionalismo y el sentimiento antiinmigración en la economía, los impuestos y el gasto social de la ciudad?

HGW: El gobierno nacional decidió retirarse del acuerdo de que, bajo el sistema de cupos de la UE, Polonia aceptaría una cantidad proporcional de refugiados. Esto no ayudó, ya que abandonamos a nuestros aliados europeos en el medio de la crisis de refugiados. En general, [el sentimiento antiinmigración] puede desalentar las inversiones a mediano y largo plazo. Es algo muy malo, cuando alguien con un origen étnico diferente es atacado en un autobús, y también puede evitar que otros vengan a Polonia, empresarios incluidos. Por otro lado, Varsovia ya tiene muchos extranjeros que vienen como migrantes económicos, y la mayoría llega de Ucrania. Algunos son maestros, algunos son doctores; son niñeras o trabajan en las tiendas. También tenemos una cantidad importante de inmigrantes vietnamitas, y gente de Somalia, Etiopía y Chechenia.

Para suplir la creciente necesidad de integración, la ciudad creó un centro multicultural, que ofrece cursos gratuitos de cultura e idioma. Es importante para la economía [que se reciban inmigrantes y se los capacite], porque ayuda a los residentes nuevos a integrarse mejor en nuestra sociedad. Como consecuencia, la economía y el mercado laboral mejoran. En Varsovia, el desempleo es del 1,7 por ciento. La economía local es próspera, y eso se evidencia en la gran cantidad de construcciones en la ciudad, que deben competir por los obreros. A nivel económico, definitivamente nos beneficiamos con la migración.

Fotografía: Ciudad de Varsovia / Ewelina Lach

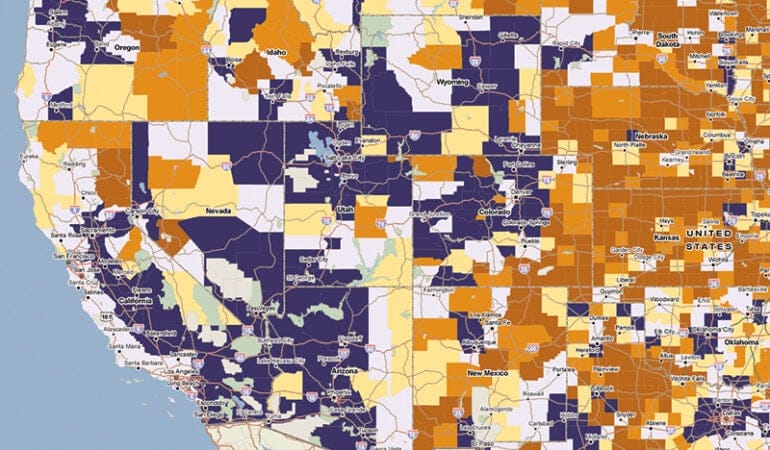

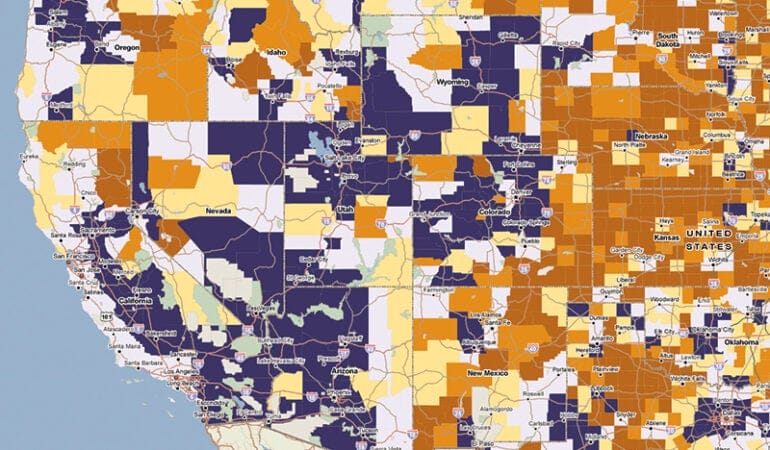

La cuenca del río Colorado incluye a cuatro de los estados con mayor crecimiento del país: Arizona, Colorado, Nevada y Utah. Los siete estados de la cuenca proyectan fuertes crecimientos en su población en la siguiente década, lo cual presiona a un sistema fluvial que ya está sobreasignado. La conservación del agua, los acuerdos para compartirla y la integración a la planificación del uso del suelo serán estrategias clave para garantizar el uso sostenible del recurso a largo plazo.

Ver la versión PDF de este mapa para obtener más detalles y una clave.

Crédito: PolicyMap, https://www.policymap.com

Ya pasaron diecinueve años, pero la sequía sigue azotando la cuenca del río Colorado a niveles nunca vistos. Hoy, se reconoce que la llamada “Sequía del Milenio” fue la peor del siglo pasado.

En las paredes rocosas que bordean la represa Hoover y el lago Mead, que la antecede, la pronunciada sequía se detecta a simple vista en las marcas blancas escamosas “como las de una bañera” que quedan cuando baja el nivel del agua. Lo increíble es que, gracias al sistema masivo de embalses, nadie se vio obligado a quedarse sin agua . . . hasta ahora. Pero todos los inviernos, los funcionarios de los siete estados de EE.UU., las 28 tribus y México controlan de manera obsesiva las estimaciones de carga nival en las montañas, con la esperanza de que el año siguiente pueda traer un alivio.

La sequía les quita el sueño a los administradores del agua no solo porque se está prolongando tanto, sino también porque “las cosas empeoraron mucho y muy rápido, mucho más rápido de lo que pensábamos”, dijo Jeff Kightlinger, director del Distrito Metropolitano de Agua del sur de California, que abastece de agua a 19 millones de personas en Los Ángeles, San Diego y las zonas circundantes.

La sequía también trajo una serie de estimaciones duras sobre el futuro e incitó una búsqueda profunda y tremenda entre quienes administran este río y dependen de él. Las condiciones sin precedentes y el aumento de la cantidad de recursos científicos disponibles acerca de los efectos inminentes del cambio climático han obligado a los administradores del agua a considerar situaciones mucho más allá de su zona de confort y a repensar radicalmente algunas de las suposiciones más básicas que habían hecho sobre el río; por empezar, cuánta agua puede ofrecer en realidad.

En la última década y media, los administradores del agua se enfrascaron en negociaciones casi perpetuas sobre cómo lidiar con la sequía. El ritmo de ese proceso fue incesante y, en algunos momentos, parecía una tarea digna de Sísifo: los negociadores trabajan a contrarreloj para adelantarse al problema, pero la sequía presiona cada vez más.

Sin embargo, está sucediendo algo excepcional. La sequía ayudó a que la gente se una por el que, hasta ahora, fue un río famoso por las disputas. Y la llamada “Ley del Río”, una acumulación de acuerdos, tratados, leyes del Congreso y decretos judiciales que se solían criticar por ser irremediablemente inflexibles, podría evolucionar para afrontar las duras realidades del s. XXI.

Durante gran parte del año pasado, los administradores del agua de las cuencas alta y baja del río Colorado se esforzaron por finalizar un par de “planes de contingencia ante sequías”, que, en conjunto, se denominan DCP. Representan la labor más grande y ambiciosa hasta el momento para ponerse a la par de los problemas en el río. Y aun así, el DCP terminará por ser apenas el punto de partida.

“En mi opinión, el DCP es como un torniquete”, dice Kightlinger, una medida de emergencia para contener la pérdida traumática de líquido y prevenir el impacto. “Es necesario que empecemos a concertar una cumbre de estados y digamos: ‘Bueno, esto nos ganó una década, más o menos, pero ahora precisamos un plan a 50 años. Pongámonos a trabajar’”.

Lidiar con la sequía

Como la mayoría de nosotros, los administradores del agua del río Colorado tienden a vigilar bien de cerca sus medidores. Y, en el río, debido a varios motivos complicados, el indicador de mayor importancia es el nivel del agua en el lago Mead, a las afueras de Las Vegas.

Si bien podría no ser intuitivo para los legos, el nivel de elevación del agua por sobre el nivel del mar representa la cantidad de agua que hay en el embalse. El lago Mead está lleno cuando el nivel del agua está a unos 371 metros sobre el nivel del mar. El punto “vacío” o “muerto”, el nombre ominoso que le dan los administradores, está a unos 272 metros (Figura 1).

En 2003, luego de que comenzara a evidenciarse la gravedad de la Sequía del Milenio, los representantes de los siete estados que dependen del Colorado (Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming) iniciaron reuniones para negociar un plan y suavizar el impacto. Se concentraron en mantener el nivel del agua del lago Mead en 327 metros o un 35 por ciento de la capacidad; los administradores del agua se refieren a este nivel como “diez setenta y cinco” (327 metros equivalen a 1.075 pies). Si el nivel bajara aun más, a unos 312 metros, probablemente, el Secretario del Interior de EE.UU. declararía escasez. Para los estados es importante evitar que se declare esto porque, si sucede y ellos no pueden acordar cómo tratarlo, el gobierno federal tiene autoridad para controlar la administración del río.

Entre todos, crearon las llamadas pautas provisorias ante escasez de 2007, el primer acuerdo interestatal importante que trata sobre cómo responder a la sequía. Si el nivel del lago Mead baja más que los diez setenta y cinco, Arizona y Nevada (pero no California, debido a un historial legal complejo) reducirían sus asignaciones de agua en tres etapas, cada vez más drásticas.

En el momento de impresión, Brenda Burman, comisionada del Buró de Reclamación, anunció el 31 de enero de 2019 como fecha final para que los estados completen sus planes de contingencia ante sequías. Burman habló en la convención anual de la Asociación de Usuarios de Agua del Río Colorado y detalló las consecuencias de no cumplir con la fecha límite: el gobierno federal intervendrá para imponer cortes en el suministro de agua. Cinco estados de la cuenca aprobaron su plan; Arizona y California anunciaron que están a punto de hacerlo y esperan terminar antes de la fecha límite. “‘A punto’ no es terminado”, dice Burman. “Solo lo ‘terminado’ ayudará a la cuenca”.

Si hacen esto, ambos estados se verán obligados a arreglárselas con menos agua en ciertos años. Pero también se detendría la disminución del lago Mead y se evitarían, o al menos se pospondrían, niveles de sequía más pronunciados.

El plan incluyó varias medidas que pretendían mantener el lago Mead por sobre los diez setenta y cinco durante el mayor tiempo posible. Este esfuerzo funcionó, pero a duras penas. Esto se debe en gran parte a que los estados y el Buró de Reclamación de EE.UU. lograron agregar 7 metros al lago, y el motivo principal es que algunos distritos de irrigación y tribus acordaron reducir su propio uso del agua. Pero en los últimos cuatro años, el embalse estuvo rondando los 327 metros. Mientras tanto, algunos científicos publicaron una sucesión de proyecciones, cada vez más funestas, sobre el impacto a largo plazo del cambio climático en los suministros de agua del río Colorado.

Con la intención de prepararse mejor para cuando las condiciones empeoraran, los representantes de los estados comenzaron a reunirse de nuevo para negociar un nuevo conjunto de planes de contingencia ante sequías, uno en la cuenca alta y otro en la baja. En octubre de 2018, los estados y el Buró de Reclamación federal al fin publicaron el borrador de los acuerdos que, en esencia, fortalecerán y expandirán las pautas ante la escasez de 2007 (Figura 2).

En la cuenca baja, Arizona, Nevada y California se comprometieron a intentar mantener el lago Mead por sobre los 312 metros hasta 2026. Para lograrlo, Arizona debería reducir progresivamente el uso de agua en hasta un 24 por ciento, un compromiso un 50 por ciento más importante del que asumió en las pautas de 2007. Nevada aceptó recortar el uso en hasta un 10 por ciento, también un 50 por ciento más que en las pautas de 2007. Cabe destacar que California (cuyos derechos por el río Colorado son, en efecto, los más antiguos y, por lo tanto, está exento de reducciones, según la Ley del Río y las pautas de 2007) acordó “depositar” agua en el lago Mead para reducir el uso en hasta un 8 por ciento en cualquier año. A cambio, California, junto los otros dos estados de la cuenca baja, tendrá nueva flexibilidad para recuperar y usar esta agua “depositada” y dentro de sus fronteras cuando sea necesario; hasta que se utilice el agua depositada, todo suministro de ese tipo ayudará a elevar el nivel del embalse. La idea es demorar y, esperan, reducir la gravedad de la potencial escasez.

En la cuenca alta, por su parte, el plan de contingencia ante sequías establecerá un “acuerdo de operaciones ante sequías” para reforzar el nivel de agua en el lago Powell, que se encuentra al norte del lago Mead y hoy está a poco menos de la mitad de su capacidad, mediante el envío de agua de embalses que están cuenca arriba cuando sea necesario. Es importante notar que el DCP de la cuenca alta también abrirá la puerta a un “programa de administración de demandas” similar a un acuerdo que existe en la cuenca baja desde las pautas de 2007, que podría permitir a los organismos hídricos estatales o municipales pagar a los agricultores para reducir de forma temporal el uso del agua y así agregar más agua al lago Powell. El DCP también incluye un programa para incrementar los caudales del río mediante siembra de nubes (una tecnología que puede aumentar el nivel de precipitaciones y se ha popularizado en el oeste) y la erradicación de plantas que requieren de mucha agua, como el tamarisco.

Durante estas negociaciones complejas, México garantizó que, si los siete estados de EE.UU. lograban acordar el DCP, podría reducir el uso de agua del río Colorado en hasta un 8 por ciento. En total, los DCP gemelos representarán un avance importantísimo. Sin embargo, muchos observadores (y también administradores del agua) dicen que tampoco resolverán el mayor problema que acecha al río desde hace décadas.

Según indica Doug Kenney, director del programa Western Water Policy, de la Universidad de Colorado: “Estamos usando demasiada agua”.

Afrontar los hechos

Nunca fue un secreto que el río no tendría agua suficiente para abastecer las obligaciones forjadas entre los estados de EE.UU., las tribus y México durante el s. XX, y que, con el tiempo, habría que tomar decisiones difíciles. Lo más cerca que alguien estuvo de encontrar una solución frontal al problema fue en los 60, durante los debates del Congreso sobre la aprobación del Proyecto de Centro Arizona (un sistema de canales masivo de 540 kilómetros que desvía agua al sur y centro del estado), cuando se hizo evidente que en el futuro no siempre habría agua suficiente para mantener llenos los canales del proyecto. Pero, básicamente, el Congreso lo ignoró y autorizó estudios para evaluar planes ambiciosos que “aumentarían” el caudal del río Colorado a través de diversos métodos. Algunos de ellos eran la siembra de nubes, la desalinización del agua oceánica y subterránea y la “importación” de agua de otros ríos. También hubo un intento precoz de apuntar al río Columbia, que está a más de 1.285 kilómetros, en la región Pacífico Noroeste; esta idea fue rechazada de inmediato por la delegación congresal de Washington.

El problema se olvidó durante varias décadas, por la sencilla razón de que nadie necesitó un aumento. Pero la conversación empieza a volver al punto de partida porque aumentó la demanda, la cuenca ha enfrentado un ciclo de sequías y el cambio climático ha disminuido los suministros. Eric Kuhn, quien dirigió durante décadas el Distrito de Conservación de Agua del Río Colorado, en el oeste del estado, dice: “Inventar aumentos fue una forma de postergar el dolor hacia el futuro, y el futuro ya llegó”.

A mediados de los 90 llegaron los primeros indicios de que el problema ya no era una mera posibilidad teórica; en ese momento, California, Nevada y Arizona empezaron a acercarse a los límites de sus derechos sobre el río Colorado. Los estados de la cuenca alta empezaron a afirmar preocupados que ya no quedaba suficiente agua para recibir todo lo que les correspondía por el Convenio del Río Colorado.

Y luego llegó la sequía, que transformó estos puntos de presión en dolor real. Además de los problemas de la sequía y el uso, algunos cálculos básicos están complicando más las cosas: todos los años, del lago Mead se evaporan cantidades enormes de agua, unos 0,74 kilómetros cúbicos, suficiente para casi medio millón de personas. El sistema tradicional de contabilidad de la Ley del Río no incluyó en los cálculos el agua que se pierda por evaporación. Además, la parte que corresponde a México solo se “deduce” del suministro compartido del lago Mead, en vez de dividirse entre los estados. Sumadas, la evaporación y la entrega a México extraen del lago unos 1,4 kilómetros cúbicos anuales más de lo que se libera desde el lago Powell, río arriba, incluso sin sequías (Figura 3).

Según las pautas ante escasez de 2007, los estados de la cuenca baja pueden recibir agua adicional (las llamadas liberaciones de compensación) si las condiciones del río son suficientemente buenas. Pero “casi todos los años, en Mead seguiremos teniendo un déficit de 1,2 kilómetros cúbicos, o más”, dice Terry Fulp, director regional del Buró de Reclamación federal para el sur de Colorado.

El desequilibrio se conoce como “el déficit estructural”, y es la raíz de todos los problemas del río Colorado. “En mi opinión, es una palabra clave que significa sobreasignación”, dice. “Tenemos un sistema totalmente sobreasignado” (Figura 4).

Resultará esencial desenmarañar este problema para lograr sustentabilidad a largo plazo en el río. También será un desafío tremendo, e implicará un costo tremendo. Los 7 metros de agua que los estados lograron agregar al nivel del lago Mead desde que comenzaron las negociaciones del DCP costaron, al menos, US$ 150 millones.

Ese buche adicional de agua es “importante cuando estás justo en el umbral”, dijo Kenney, de la Universidad de Colorado. Pero, en el panorama más amplio, dice: “Es una cantidad muy pequeña, y el precio es muy elevado”. Para poder estabilizar el sistema de verdad, se deberán tomar medidas mucho más arriesgadas, que costarán mucho más.

Más allá de los DCP

Entonces, ¿cómo serían las labores más allá de los DCP?

“Hay que concentrarse en reducir la carga absoluta del sistema”, dice Peter Culp, un abogado hídrico de Arizona que trabaja en varios asuntos de leyes y políticas sobre el río Colorado, que incluyen intereses municipales, no guberna-mentales y del sector privado. Pero, debido a las variantes descontroladas de la naturaleza, como la sequía actual, dice: “También debemos estar preparados para lidiar con niveles más altos de inestabilidad”.

A medida que los estados empiezan a considerar soluciones a plazo más largo, parece más probable que varios posibles componentes amplios pasarán a primer plano:

Aumento

Hoy, el término tiene una connotación mucho más modesta que en los 60, cuando los planes de grandes importaciones de agua y plantas masivas con energía nuclear parecían estar dentro del campo de posibilidades. En estos días, la desalinización del agua de mar gestionada por métodos convencionales es la opción que se cita con mayor frecuencia, aunque el único ejemplo activo es la planta desalinizadora Poseidón, que atiende las necesidades de San Diego. Produce unos relativamente modestos 0,069 kilómetros cúbicos al año al doble del costo que el agua entregada por el río Colorado (Hiltzik 2017). La siembra de nubes (precipitaciones inducidas de forma artificial) se lleva a cabo desde hace décadas, pero su efectividad es limitada.

“El aumento es parte de la cartera”, dice Chuck Cullom, gerente de programas para el río Colorado del Proyecto de Centro Arizona, “pero no hay ni nunca hubo respuestas que fueran soluciones milagrosas”. Dice que los proyectos de aumento “deberán ser muy peleados, desafiantes, de tamaño modesto y más caros de lo que pensábamos”.

Mercados, alquiler y transferencias

La capacidad de mover agua entre propietarios de derechos tendrá un papel inmenso al momento de aumentar la flexibilidad necesaria para resistir los inminentes problemas del río. Si bien todavía se pueden obtener ganancias en la eficiencia del uso urbano del agua (con la idea de reducir el uso en césped y jardines), las necesidades de los 40 millones de usuarios individuales, casi todos urbanos, que dependen de la cuenca son relativamente inflexibles. De a poco, toma forma un debate sobre las maneras en que las ciudades pueden hacer acuerdos para obtener agua de las tribus indígenas y las granjas, de modo que no se ponga en juego la supervivencia de ninguno de los tres sectores.

Derechos de las tribus

Es probable que las tribus locales tengan un papel más importante para abastecer las demandas del futuro, en especial en Arizona, donde hace poco se afirmó el derecho a grandes cantidades de agua (ver el mapa con derechos de aguas de las tribus en la página 20). “Las tribus son agentes políticos cada vez más importantes, y más con esta idea de alquilar y la flexibilidad de las reglas existentes”, dice Dave White, quien dirige el Centro de Decisiones para una Ciudad Desértica de la Universidad Estatal de Arizona, que se centra más que nada en buscar formas de ayudar a los gestores de políticas a tomar mejores decisiones sobre futuros inciertos. “Por eso, son un eje importante en el cambio del sistema actual de asignaciones al futuro”. Las tribus tienen derecho a unos 2,9 kilómetros cúbicos de agua del río Colorado (Pitzer 2017).

Daryl Vigil es el administrador del agua para el Pueblo Apache Jicarilla de Nuevo México y vocero de Ten Tribes Partnership, que desde hace mucho puja por la capacidad de alquilar el agua de sus miembros a otros usuarios. Vigil dice que en una época de sequía y cambio climático, el agua de las tribus puede ayudar a las ciudades y otros usuarios a estabilizar sus carteras de suministro de agua y, al mismo tiempo, garantizar ingresos muy necesitados. “En este momento, debido a problemas de infraestructura o políticas, algunas tribus no pueden desarrollar sus derechos de aguas, por lo que esta solo baja por el río” y la usan entidades no tribales sin compensación, indica Vigil. “En gran medida, ya somos la solución a muchos de esos problemas, pero no estamos recibiendo ningún crédito por eso”.

Algunas tribus ya pudieron hacer valer sus derechos de aguas por un ingreso. Por ejemplo, la Tribu Apache Jicarilla alquila agua a el Buró de Reclamación por un mínimo de caudal fluvial para los peces en peligro, y la comunidad indígena del río Gila, de Arizona, cerró un acuerdo con el Buró, el estado de Arizona, la ciudad de Phoenix y Walton Family Foundation para que en 2017 no tomaran 0,09 kilómetros cúbicos de su agua y se elevaran los niveles del lago Mead.

Agricultura

Las granjas también tienen una participación importante en una solución cabal para el río. Si bien el uso agrícola disminuyó en algunas zonas, todavía representa el 75 por ciento del uso de agua en la cuenca; gran parte de esto se usa para cultivar forraje y pastizales, como alfalfa para ganado cárnico y lácteo. Los suministros para las granjas se podrían usar para transferencias a las ciudades, o podrían ayudar a amortiguar el impacto de escasez temporal en las ciudades.

De hecho, en el río Colorado el marco de las transferencias del sector agrícola a las ciudades se creó a fines de los 90. Desde esa época, se ha observado una serie de operaciones de prueba, y el concepto se ha expandido con lentitud en toda la cuenca e incluso al otro lado de la frontera, a México. Los términos de las pautas provisorias ante escasez de 2007 permiten que los distritos de irrigación de Arizona, California y Nevada “se abstengan”, es decir, se priven de usar una parte de su asignación anual, y así liberen agua para que se almacene en el lago Mead para protegerse contra sequías. La propuesta del Programa de Administración de Demandas incluida en el plan de contingencia ante sequías de la cuenca alta podría posibilitar un marco similar en ese lugar.

El agua para dichos programas se podría generar de varias formas distintas: solo con barbecho de tierras agrícolas (es decir, sacarlas de producción), por lo que se liberaría el agua que se habría utilizado para sus cultivos; cambiar a cultivos que consuman menos agua; o mejorar la eficiencia de irrigación y transferir el agua conservada. Si bien en el imaginario público quitar agua de las granjas para transferirla es como secarlas y fundirlas, hay una larga historia de pensamiento innovador sobre cómo las granjas pueden generar agua para otros usos y seguir siendo rentables. Por ejemplo, en California el Distrito de Irrigación de Palo Verde ha sido el núcleo de un programa de “barbecho rotativo” activo durante mucho tiempo que genera agua para el Distrito Metropolitano de Agua, bajo el cual un máximo del 29 por ciento de las tierras de cultivo del distrito se asignan como barbecho en ciertos años.

La transferencia de agua de las granjas a las ciudades, ya sea temporal o permanente, es un tema extremadamente controversial. En particular en el centro de Arizona, donde los productores serían los primeros en sufrir recortes de agua, debido a los acuerdos contractuales establecidos mucho antes de que comenzaran las negociaciones actuales, cualquier debate sobre el tema pasa de inmediato de una conversación técnica sobre coeficientes de consumo por uso del agua de los cultivos a cuestiones básicas de igualdad social.

“Ese es el quid del problema: ¿las personas perciben que el dolor se distribuye de forma justa?”, dice Cullom. Según él, la sequía y el proceso de planificación de contingencias obligan a las personas a aceptar “la comprensión visceral de cómo pinta un futuro con menos agua”.

Ganar, perder o empatar

Allá por los inicios de los 90, un consorcio de investigadores universitarios utilizó modelos por computadora para simular una “sequía pronunciada y continua” en el río, en un intento por ver cómo podrían responder los usuarios. Con el tiempo, se vio que la sequía simulada usada en el ejercicio se asemejaba de un modo siniestro a la Sequía del Milenio que llegó menos de una década después. Pero, según indica Brad Udall, científico investigador sénior de agua y clima en la Universidad Estatal de Colorado, en ese momento casi ningún administrador del agua quedó convencido con el trabajo de simulación de sequías. “Los académicos querían avanzar con un montón de cosas, pero no lograban que los responsables participaran”, dice. “Nadie quería mostrar sus cartas”.

Si una sequía de 19 años tiene alguna ventaja, puede ser que abrió conversaciones que, de otro modo, no sucederían. Los agentes están cada vez más dispuestos a mostrar sus cartas. Y los últimos 19 años demostraron que se pueden tratar algunos de los problemas del Colorado, para bien o para mal, no mediante cambios radicales, sino mediante el incrementalismo, en el que los interesados juegan por turnos.

Pero ahora los riesgos están aumentando. Incluso mientras los representantes de los siete estados estaban en plena negociación de los planes de contingencia, los científicos climáticos daban más malas noticias: la cuenca del río Colorado podría estar al borde de un cambio permanente hacia una realidad mucho más seca. En 2017, Udall y Jonathan Overpeck, quien hoy es decano de la Facultad de Medioambiente y Sustentabilidad de la Universidad de Michigan, descubrieron que el aumento de temperaturas podría provocar una disminución del caudal del río Colorado en más del 20 por ciento a mediados de siglo, y en un 35 por ciento al final del siglo.

“No importa para qué nivel de administración de demandas se hayan preparado”, dice Culp, el abogado de Arizona, “ese es un problema muy grande”.

Los negociadores de los estados no tendrán mucho tiempo de alivio antes de que deban enfrentar la siguiente ronda de preguntas aun más difíciles: si se adoptan las cláusulas de las pautas ante escasez de 2007 y del DCP, cuya negociación fue tan ardua, estas vencerán en 2026, y los estados acordaron que es necesario abrir las negociaciones para un acuerdo de seguimiento dentro de apenas un año, en 2020. Es probable que esa próxima fase sirva como foro para encarar los problemas más importantes del río.

“Debemos encontrar un modo de reducir nuestras demandas de forma permanente, y de aumentar el suministro”, dice Kightlinger, del Distrito Metropolitano de Agua de California. Agrega que no será una labor veloz ni fácil, y Dave White, del Centro de Decisiones para una Ciudad Desértica, sugiere que podría ser necesario “recalibrar todo el sistema para la que consideramos que será la nueva disponibilidad de agua”.

¿Las personas están dispuestas a comprometerse para una recalibración o un ajuste radical del modo en que se administra el río, o solo adoptarán un seguimiento más ambicioso de las “actualizaciones” operativas de los criterios provisorios de 2007 y el plan de contingencia ante sequías? Para los administradores del agua, es políticamente tabú hablar de una reforma al por mayor de la Ley del Río, lo que Fulp llama “la situación de borrón y cuenta nueva”.

Sin embargo, el DCP podría ser el primer paso para lograr redirigir a todos hacia esa conversación difícil, de forma sutil. El énfasis en encarar la “sequía”, en vez del exceso de uso, podría haber sido una movida considerada por parte de los negociadores. “A nivel político, creo que es un argumento útil para los estados”, dice Kenney. “Si se habla de contingencias ante sequías y escasez, se habla de lo que deberemos hacer ante una emergencia”.

Él dice que el mensaje es que “la sequía está empeorando mucho, y debemos hacer algunos ajustes. Pero [en un momento en que los estados del río Colorado están llegando a los límites de sus asignaciones] la realidad es que no hace falta una emergencia para llegar a la escasez. No hace falta una emergencia para colapsar los sistemas. Solamente los negocios de siempre [tienen el potencial de] colapsar el sistema” si la sequía empeora.

A pesar de los pedidos de reforma radical en el río, la clave para llegar a una solución duradera, que terminaría por ser tan importante como una solución cabal, podría ser ir despacio, paradójicamente. “El incrementalismo permite que las personas se habitúen al cambio de a poco”, dice Kuhn, del Distrito de Conservación de Agua del Río Colorado. “Y en realidad yo creo que el cambio progresivo sucederá con la rapidez necesaria para adaptarse a las condiciones del mundo real”.

Por supuesto, ese enfoque tiene sus riesgos. El resultado principal de todas las negociaciones que ocurrieron desde 2003, que casi consumen la vida de los involucrados, es que, hasta ahora, los administradores del agua lograron postergar apenas tres años que el gobierno federal declare la escasez. Si los negociadores siguen trabajando de modo incremental, ¿podrán seguirle el paso al cambio en el sistema?

Nadie lo sabe, y el río no lo dice. Pero, por ahora, el proceso de DCP les dio a todos un poco de tiempo para tomarse un respiro. “[El DCP] reducirá el riesgo”, dice Fulp. “Nos dará ese tiempo para abrir de verdad el diálogo sobre asuntos mucho más grandes y difíciles”.

En el río Colorado, el cambio es constante

Luego de casi 16 años de negociaciones, los administradores del agua parecen haber evitado el desastre . . . por ahora. La siguiente ronda de negociaciones, que comienza en 2020, ¿podrá seguirle el paso a los cambios veloces en el sistema del río Colorado y las condiciones de la cuenca? El Dr. Jim Holway, del Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua, cree que se necesitarán cambios importantes. “Creo que necesitaremos cambios de instituciones, políticas e infraestructura para administrar el río de forma sostenible”, dice. Menciona algunos desafíos, como el cambio climático, las condiciones tan variables, el crecimiento demográfico, los conflictos por la Ley del Río y el aumento de costos del agua; con ellos, explica que el Centro Babbitt existe para reconocer y afrontar estos desafíos, con un enfoque particular en conectar las decisiones sobre el uso del suelo y la administración sostenible del agua a nivel local (ver página 6). Si se piensa más allá de 2026, cuando expiren tanto las pautas provisorias ante escasez de 2007, como las modificaciones propuestas a los DCP, Holway identifica una pregunta central: “¿Cómo nos preparamos mejor para ese futuro? ¿Y cómo garantizamos que los gestores de políticas y los responsables de todos los niveles puedan encarar el desafío y adaptarse rápidamente a medida que cambian las condiciones?”.

Matt Jenkins cubre el río Colorado desde 2001; su aporte principal es a High Country News desde hace mucho tiempo. También escribió para The New York Times, Smithsonian, Men’s Journal, Grist y muchas otras publicaciones.

Fotografía: Bote pesquero en el delta del río Colorado. Crédito: Pete McBride

Referencias

Hiltzik, Michael. 2017. “As political pressure for approval intensifies, the case for a big desalination plant remains cloudy.” Los Angeles Times, 19 de mayo. http://www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-hiltzik-desalination-20170521-story.html.

Pitzer, Gary. 2017. “The Colorado River: Living with Risk, Avoiding Curtailment.” Western Water, otoño. https://www.watereducation.org/western-water-excerpt/colorado-river-living-risk-avoiding-curtailment.

Durante seis siglos, un pueblo llamado Hohokam habitó en el centro de Arizona. Entre muchos otros logros, crearon una especie de imperio hidráulico, como una telaraña de canales que debían llevar agua de los ríos Gila y Salado, afluentes del poderoso Colorado, hasta sus tierras agrícolas. Con el tiempo, los hohokam abandonaron sus campos y canales.

Hasta hoy, el motivo es incierto, pero el historiador Donald Worster supuso alguna vez que la tribu, productiva, pero condenada, “sufrió las consecuencias políticas y medioambientales de la grandeza” (Worster 1985).

Grandeza. Es la palabra perfecta para describir no solo la cuenca del río Colorado, sino también gran parte de la geografía, historia, cultura, política y desafíos asociados con ella.

El Colorado se destaca por su complejidad absoluta entre los ríos de los Estados Unidos de América, y tal vez del mundo. En esta cuenca, de 622.000 kilómetros cuadrados, un doceavo de la masa continental de EE.UU., existen grandes diversidades, lugares con temperaturas infernales y amplitud glacial. Toda esa extensión, salvo 5.200 kilómetros cuadrados, se encuentra en los Estados Unidos. Apenas un 10 por ciento de esa masa continental que, en gran parte, es una banda elevada de 2.700 a 3.300 metros en las Montañas Rocosas, produce el 90 por ciento del agua del sistema.

Abundan las infraestructuras hidráulicas en casi todos los codos de los 2.300 kilómetros del río. Los primeros desvíos ocurren en el nacimiento mismo, en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, antes de que el río se pueda considerar realmente un arroyo. En el río Colorado se erigieron catorce represas, y cientos más en sus afluentes. La represa Hoover debe ser la más conocida; es un gigante a media hora en auto de Las Vegas. El Buró de Reclamación de EE.UU. (USBR) la construyó en la década de 1930 para contener las inundaciones de primavera; así, creó un embalse que hoy se conoce como lago Mead. Unos 480 kilómetros río arriba, se encuentra el lago Powell, un segundo embalse masivo. Es el resultado de la represa del Cañón de Glen, construida en los 60 con el objetivo de ofrecer a los cuatro estados de la cuenca alta (Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming) un medio para almacenar el agua que habían acordado entregar a Arizona, California y Nevada, los estados de la cuenca baja, y a México.

En su capacidad máxima, ambos embalses (los más grandes del país) pueden contener cuatro años de caudal del río Colorado. Un artículo reciente sugiere que ambos embalses se podrían considerar como uno gigante, dividido por una “acequia gloriosa” (CRRG 2018). Esa acequia es el Gran Cañón, que este año celebra el primer centenario de haber sido declarado parque nacional.

Las represas, embalses, túneles y acueductos del Colorado proveen de agua a 40 millones de personas en siete estados de EE.UU. —más del 10 por ciento de los estadounidenses— y dos estados mexicanos. Además, el agua del río nutre a más de 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas dentro y fuera de la cuenca. Los residentes de Denver, Los Ángeles y otras ciudades fuera de la cuenca dependen del río; las cosechas de campos que llegan prácticamente hasta Nebraska aprovechan las exportaciones y los desvíos por fuera de ella.

El río ofrece un recurso cultural y económico para 28 tribus dentro de la cuenca. En la cuenca y a su alrededor la economía mueve US$ 1,4 billones. Esto incluye los cañones innivadores de Vail y Aspen, el espectáculo hídrico nocturno del Bellagio, en Las Vegas, y la industria aeronáutica del sur de California. En toda la extensión del río hay más de 225 sitios recreativos federales que atraen a visitantes deseosos de probar suerte en pesca, canotaje o senderismo, o que solo quieren ver el paisaje. Este río y el territorio circundante tienen gran presencia en la imaginación pública.

Se trata de una red hidráulica grande, complicada y, ahora, vulnerable. A comienzos del s. XXI, el río ya era una esponja exprimida al máximo; el agua casi nunca llegaba al Golfo de California.

El veloz crecimiento demográfico, el aumento de la temperatura y la disminución de los caudales presionan al sistema y obligan a los administradores y usuarios a trazar planes creativos y vanguardistas que consideren tanto el suelo como el agua. El Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua del Instituto Lincoln alienta este enfoque con brío. “Estamos intentando tener un pensamiento más holístico, al considerar la administración y la planificación de recursos de suelo y agua juntos”, dice Faith Sternlieb, gerente de programa en el Centro Babbitt. “Estas son las bases sobre las cuales se han considerado y creado las políticas hídricas en la cuenca del río Colorado, y estas son las raíces que debemos alimentar para un futuro hídrico sostenible”.

La doma del Colorado

La necesidad de alimentar las raíces ha empujado el desarrollo de la cuenca del río Colorado desde que las primeras personas comenzaron la labranza en el lugar. Los hohokam, mojave y otras tribus construyeron sistemas de canales de diversa complejidad para irrigar sus campos. A fines del s. XIX, nació el interés federal por intervenir el río para estimular la producción agrícola. Hacia 1902, el Departamento del Interior de EE.UU. (DOI, por sus siglas en inglés), había creado lo que hoy es el Buró de Reclamación. Durante el s. XX, el buró se convirtió en el principal constructor e inversor de proyectos sobre agua para agricultura en toda la cuenca.

La represa Laguna Diversion, la primera del río Colorado, empezó en 1904, y unos años más tarde entregaba agua cerca de Yuma, Arizona. Yuma está en el desierto de Mojave, donde se unen Arizona, California y México. Allí, las temporadas largas de crecimiento, casi sin heladas, se combinan con suelos fértiles y el agua del río Colorado, con lo cual la productividad es extraordinaria. Hoy, los productores agrícolas de la zona de Yuma, en Arizona, y el Valle de Imperial, en California, anuncian que, en invierno, cultivan entre el 80 y el 90 por ciento de los vegetales verdes y otros de los Estados Unidos y Canadá. La Coalición de Agua Agrícola del Condado de Yuma, en Arizona, declara que esta zona es para la agricultura del país lo que Silicon Valley es para la electrónica, y lo que Detroit era para los automóviles (YCAWC 2015).

En total, entre 1985 y 2010 la irrigación representó el 85 por ciento de toda el agua tomada de la cuenca (Maupin 2018). Hoy, la agricultura sigue representando entre el 75 y el 80 por ciento del total de agua extraída. Esta mantiene cultivos en línea, como maíz, y el cultivo perenne de alfalfa, que se siembra desde Wyoming hasta México. Gran parte de los cultivos van al ganado: en un informe de 2013, el Pacific Institute estimó que el 60 por ciento de la producción agrícola de la cuenca alimenta a ganado cárnico y lechero y a caballos (Cohen 2013). La agricultura siempre fue y seguirá siendo una parte esencial del rompecabezas del río Colorado (Figura 1).

Pero casi al instante que el Buró de Reclamación empezó a desviar agua para la agricultura, surgieron otras necesidades, desde producir electricidad hasta saciar la sed de la floreciente Los Ángeles. A principios de los 20, los siete estados del árido oeste del país se dieron cuenta de que debían encontrar una forma de compartir un río que se convertiría en “la masa de agua más disputada del país y, probablemente, del mundo”, según escribiría más tarde Norris Hundley, el fallecido excelso historiador del río (Hundley 1996). Años después, Hundley hizo una referencia famosa a la zona, como una “cuenca de contención” (Hundley 2009).

Hoy hay decenas de leyes, tratados y otros acuerdos y decretos llamados, en conjunto, la Ley del Río, que rigen el uso del agua de la cuenca del río Colorado. Estas incluyen leyes medioambientales federales, un tratado sobre la salinidad, enmiendas a tratados, un caso en la Corte Suprema de EE.UU. y convenios interestatales. Ninguno de ellos es más fundamental que el Convenio del Río Colorado de 1922, que aún hoy rige la proporción anual de agua que obtiene cada estado (Figura 2). Los representantes de los siete estados de la cuenca se encontraron para negociar las cláusulas en unas reuniones agotadoras cerca de Santa Fe. Los impulsaban la ambición y el miedo.

La ambiciosa California necesitaba fuerza federal para domar el río Colorado si quería alcanzar su potencial agrícola. Los Ángeles también tenía aspiraciones. En las primeras dos décadas del siglo, había crecido más del 500 por ciento y quería la electricidad que podría obtener de una represa grande en el río. Unos años más tarde, también decidió que quería el agua misma. Para pagar esta represa gigante, California necesitaba ayuda federal. El Congreso solo aprobaría dicha asistencia si California garantizaba el apoyo de los otros estados del sudoeste.

Los otros estados de la cuenca actuaron por miedo. Si en el río Colorado se aplicaba el sistema jurídico “primero en el tiempo, primero en derecho” de apropiación previa que utilizaban los estados occidentales, California y tal vez Arizona podrían cosechar todos los frutos. Los estados en la cabecera de la cuenca del río, entre ellos Colorado, se desarrollaban con demasiada lentitud como para beneficiarse de sus inviernos largos y nevosos. Delph Carpenter, un niño agrícola de Colorado que se convirtió en abogado hídrico, forjó el consenso. Se asignaron 9,2 kilómetros cúbicos a cada cuenca, la alta y la baja, con un total de 18,5 kilómetros cúbicos. México también necesitaba agua, y el convenio supuso que vendría de aguas excedentes. Un tratado posterior entre ambas naciones especificó que 1,8 kilómetros cúbicos irían para México.

Por otro lado, el Convenio del Río Colorado hacía una alusión, pero no más que eso, a lo que luego los escritores llamaron la espada de Damocles que pendía sobre estas asignaciones: agua para las reservas de las tribus indígenas de la cuenca. En 1908, la Corte Suprema de EE.UU. había declarado que, cuando el Congreso asignaba un territorio para una reserva, se asignaba de forma implícita agua suficiente para satisfacer el propósito de dicha reserva, lo que incluye la agricultura. Ese decreto no determinó las cantidades que se necesitaban. Hoy, los derechos de aguas de las tribus conforman 2,9 kilómetros cúbicos, y en muchos casos superan en prioridad a todos los otros usuarios en las asignaciones de los estados individuales (Figura 3). Es un quinto del caudal total del río. Es importante notar que aún no se resolvieron las asignaciones específicas para algunas de las tribus más grandes.

Los legisladores del convenio de 1922 incurrieron en una suposición grande y con un defecto fatal: que había suficiente agua para abastecer las necesidades de todos. Entre 1906 y 1921, el promedio de caudales anuales fue de 22,2 kilómetros cúbicos. Pero ya en 1925, apenas tres años después de la creación del convenio y a tres años de la aprobación en el Congreso, un científico del Servicio Geológico de EE.UU. llamado Eugene Clyde La Rue entregó un informe según el cual el río no podría entregar agua suficiente para satisfacer estas esperanzas y expectativas. Otros estudios del mismo momento llegaron a las mismas conclusiones.

Tenían razón. En un período más largo, entre 1906 y 2018, el río entregó en promedio 18,2 kilómetros cúbicos por año. Los promedios cayeron a 15,1 kilómetros cúbicos en el s. XXI, en medio de una sequía de 19 años. En el último año hídrico, que terminó en septiembre de 2018, el río alcanzó apenas 5,6 kilómetros cúbicos. Eso es 0,02 kilómetros cúbicos más de la asignación anual de California.

Un río compartido

A fines de 1928, el Congreso aprobó la Ley para el Proyecto del Cañón Boulder. La legislación logró tres puntos importantes: autorizó la construcción de una represa en el cañón Boulder, cerca de Las Vegas, que luego se llamó represa Hoover. También autorizó la construcción del Canal Todo Américano, esencial para desarrollar las productivas tierras de cultivo del Valle de Imperial, en California; hoy, esa zona es la principal usuaria del agua del río Colorado. Por último, la Ley para el Proyecto del Cañón Boulder dividió las aguas entre los estados de la cuenca baja: 5,4 kilómetros cúbicos al año para California, 3,4 kilómetros cúbicos para Arizona y 0,03 kilómetros cúbicos para Nevada. En ese momento, Las Vegas contaba con menos de 3.000 habitantes.

A medida que avanzó el s. XX, los estados en la cabecera del río también construyeron represas, túneles y más infraestructura hidráulica. En 1937, el Congreso aprobó financiar el proyecto Colorado-Big Thompson, lo que el historiador David Lavender consideró “una violación masiva a la geografía”, que pretendía desviar las aguas del río Colorado a granjas en el noreste de Colorado, por fuera de la cuenca hidrológica. En 1956, el Congreso aprobó la Ley sobre el Proyecto de Almacenamiento del Río Colorado y autorizó un puñado de represas, entre ellas la del Cañón de Glen.

Solo Arizona quedó afuera. Se había opuesto con fervor al convenio de 1922, y entonces, quedó como rebelde. Sus representantes en el Congreso se opusieron a la represa Hoover y, en 1934, el gobernador Benjamin Moeur llegó a enviar la Guardia Nacional del estado para oponerse de manera llamativa a la construcción de otra represa río abajo, que daría agua a Los Ángeles. “Para simplificarlo, los habitantes de Arizona temían que quedara poca agua para ellos luego de que la cuenca alta, California y México obtuvieran lo que querían”, explica Hundley (Hundley 1996). Al final, en 1944 (el mismo año en que EE.UU. y México llegaron a un acuerdo sobre la cantidad de agua que recibiría este último), los legisladores de Arizona sucumbieron a las realidades políticas. Se necesitaría cooperación, y no enfrentamientos, para que el estado obtuviera ayuda federal en el desarrollo de su parte del río. Por fin, el convenio tenía la firma de los siete estados.

Arizona acabó por recibir su gran porción de la torta del río Colorado en los 60. Una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de 1963 (uno de varios casos de Arizona contra California en varias décadas) confirmó que Arizona tenía derecho a 3,4 kilómetros cúbicos, tal como había especificado el Congreso en 1928, junto con toda el agua de sus propios afluentes. Esto es lo que Arizona había querido desde siempre. En 1968, el Congreso aprobó la financiación del masivo Proyecto de Centro Arizona, que dio como resultado la construcción de 494 kilómetros de acueductos de concreto para llevar agua del lago Havasu hasta Phoenix y Tucson, y los productores que se encontraran en el camino. California apoyó la autorización, con una condición: en tiempos de escasez, seguiría teniendo prioridad para hacer valer su derecho a 5,4 kilómetros cúbicos. Por está razon, Arizona luego estableció una autoridad bancaria para almacenar agua del río Colorado en acuíferos subterráneos, lo cual proporciona una seguridad al menos parcial ante futuras sequías.

Los estados de la cuenca alta habían llegado a un acuerdo sobre cómo distribuir sus 9,2 kilómetros cúbicos sin fricciones notables: Colorado 51,75 por ciento, Utah 23 por ciento, Wyoming 14 por ciento y Nuevo México 11,25 por ciento. Como explicó Hundley, usaron porcentajes debido a la “incertidumbre sobre cuánta agua quedaría una vez que la cuenca alta cumpliera con la obligación hacia los estados de la cuenca baja” y México. Consideraron que las fluctuaciones en el caudal del río podrían significar que algunos años tendrían menos de 9,2 kilómetros cúbicos para repartirse. En retrospectiva, fue una decisión sumamente sabia.

En todas partes y en ningún lado

El mismo año en que los estados de la cuenca formularon el Convenio original del Río Colorado, el gran naturalista Aldo Leopold recorrió el delta en canoa, en México. En un ensayo que luego se publicó en A Sand County Almanac, describió al delta como “una tierra virgen en que fluye leche y miel”. Escribió que el río en sí estaba “en todas partes y en ningún lado”, y que lo camuflan “cien lagunas verdes” en su viaje relajado hasta el océano. Seis décadas más tarde, el periodista Philip Fradkin visitó el delta después de medio siglo de trabajos febriles de ingeniería, construcción y administración que surgieron para darle un buen uso al agua del río; su percepción fue distinta. Tituló su libro A River No More (Ya no es un río).

A medida que concluía el s. XX, los impactos medioambientales de haber considerado al río básicamente como una cañería atrajeron nuevas miradas, en particular en el delta, que ya no tenía agua. Las lagunas que habían hechizado a Leopold ya no existían, porque, debido a la obstrucción del río, este ya no llegaba a su salida en el sur. El drenaje de grandes emprendimientos agrícolas lo había salinizado tanto que, entre otras cosas, México protestaba porque no podía utilizar el agua que recibía. La gran cantidad de represas y desvíos que se concretaron tras la visita de Leopold también habían llevado al borde de la extinción a 102 especies únicas de aves, peces y mamíferos que dependían del río, según se informó en Arizona Daily Star. El periódico elogió el trabajo de los interesados en un nuevo esfuerzo de conservación transfronterizo: “El principio fundamental de la ecología exige a los administradores del suelo que observen el bien del sistema entero, no solo de las partes”.

Los grupos ambientalistas podrían haber usado la Ley de Especies en Peligro de Extinción para imponer el debate de las soluciones, pero el delta no estaba dentro de los Estados Unidos. Entonces, intentaron encontrar soluciones de colaboración. En los últimos días del mandato de Bruce Babbitt, Secretario del Interior en el gobierno de Clinton quien dio nombre al Centro Babbitt (ver entrevista en página 10), ambos países adoptaron el Acta 306 de la Comisión Internacional de Límites y Agua. Esta creaba el marco para un diálogo que, con los sucesores de Babbitt en el gobierno de Bush, originó un acuerdo llamado Acta 319 y, en 2014, un flujo por pulso único de más de 0,01 kilómetros cúbicos para el río.

Durante ese flujo por pulso, en México los niños chapoteaban con alegría en las aguas escasas del río, pero los adultos de ambos lados de la frontera también compartían la celebración. Jennifer Pitt también sonreía; en ese momento pertenecía al Fondo para la Defensa del Medioambiente. Dijo que el litigio había sido un camino posible, pero era más productivo optar por un proceso inclusivo y transparente con los interesados.

“El marco institucional legal y físico que poseemos para el río Colorado es la base para una gran competencia y un potencial de litigios entre las partes”, dijo; hoy, está con Audubon. “Pero es el mismo marco exacto que dio a dichas partes la posibilidad de colaborar como alternativa a que una corte les dé las soluciones en una bandeja”.

El cambio de granjas a ciudades

La agricultura fue el mayor impulsor de desarrollo a lo largo del río Colorado. Según un informe reciente del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), entre 1985 y 2010 el 85 por ciento de las extracciones de agua se destinaron a la irrigación. Los campos que rodean a Yuma, Arizona, y los valles de Imperial y Palo Verde de California consumen más de 4,9 kilómetros cúbicos de agua del río Colorado al año, casi un tercio de sus caudales anuales. Pero, con el crecimiento demográfico, el uso del agua pasó a satisfacer las necesidades urbanas. Por ejemplo, en Colorado, del agua importada del nacimiento del río Colorado mediante el proyecto Colorado-Big Thompson (CBT), el 95 por ciento se solía usar para la agricultura; hoy, esa proporción se acerca más al 50 por ciento. Otro ejemplo de la complejidad de los sistemas de la cuenca es que el agua del CBT se divide en unidades, que se pueden comprar y vender. La cantidad de agua de una unidad varía de año a año, según la cantidad total de agua disponible. Cuando el CBT está completo, una unidad son 1.233 metros cúbicos. Cuando, en los 50, las unidades se empezaron a comercializar, los usuarios agrícolas poseían el 85 por ciento de estas; pero hoy poseen menos de un tercio de las unidades disponibles. Los municipios poseen el resto, pero a veces alquilan el agua a las granjas hasta que se la necesite. El precio actual de una unidad del CBT es casi US$ 30.000.

Estos acuerdos para compartir el agua son cada vez más comunes en un sistema que ya está demasiado disminuido. El barbecho rotativo, conocido como retirada de tierras rotativas o mecanismos de transferencia alternativa, ha sido un agente en el cambio de agua de las granjas a las ciudades. Los productores del valle Palo Verde llegaron a un acuerdo con el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California, que atiende a 19 millones de clientes, para dejar sin explotar entre un 7 y un 35 por ciento de su territorio de forma rotativa. Los clientes metropolitanos, por su parte, reciben el agua, que se puede almacenar en el lago Mead. Existen tratos similares entre los municipios del sur de California y los productores del valle de Imperial, que están cargados de tensión, pero que se aceptan cada vez más. También entre ciudades y productores del corredor urbano Front Range, de Colorado.

Por su parte, las ciudades tienden a ofrecer labores de conservación y desarrollo que se llevan a cabo pensando en el agua (Figura 4). Muchas promueven la densidad y reducen el agua necesaria para la jardinería; algunas implementaron programas para eliminar el campo de césped; y los baños, duchas y otros aparatos son más eficientes (ver página 38 para obtener más detalles sobre cómo las ciudades integran el uso del suelo y el agua). El Distrito Metropolitano de Agua del sur de California alcanzó una reducción del 36 por ciento en el uso del agua per cápita entre 1985 y 2015, en una época de varias sequías, según indica la revista Planning (Best 2018).

En Nevada, la población abastecida por la Autoridad del Agua del Sur de Nevada aumentó en un 41 por ciento desde 2002, pero el consumo per cápita de agua del río Colorado descendió en un 36 por ciento.

Colby Pellegrino, que trabaja en la agencia, habló en una conferencia de septiembre de 2018 denominada “Risky Business on the Colorado River” (“Negocios arriesgados en el río Colorado”) y dijo que la conservación es la primera, segunda y tercera estrategia para lograr reducciones en el consumo de agua. “Si vives en el valle de Las Vegas, donde hay menos de 102 milímetros de precipitaciones al año, posees una mediana cubierta de césped, y la única persona que camina por ella es quien empuja la cortadora de césped, ese es un lujo que la comunidad no puede costear si queremos continuar con la economía que tenemos hoy”, dijo.

La economía, la cultura y los valores fueron el centro del debate en toda la cuenca sobre cómo responder a la sequía. No hay ningún sector ni región que pueda absorber la carga completa de las reducciones necesarias, y es evidente que todos deben empezar a pensar de otro modo. Andy Mueller, gerente general del Distrito de Conservación de Agua del Río Colorado, habló en la conferencia “Risky Business” y lo explicó de este modo: en vez de uso intencional del agua, hoy Colorado habla del no uso intencional del agua. Al igual que todos los que viven y trabajan en la cuenca del río Colorado.

La colaboración es esencial

Cuando llegó el nuevo siglo, los embalses estaban llenos, gracias a una nevada importante en las Rocosas en los 90. Pero seguía habiendo tensión. Durante décadas, California había excedido su porción de 5,4 kilómetros cúbicos; el pico fue en 1974: consumió 6,6 kilómetros cúbicos. Los estados de la cuenca alta nunca desarrollaron del todo sus 9,2 kilómetros cúbicos: desde los 80 tuvieron un promedio de 4,5 a 4,9 kilómetros cúbicos, además de 0,06 kilómetros cúbicos de evaporación del embalse.

Y luego llegó la sequía, pronunciada y extensa. En 2000, el caudal del río fue de apenas el 69 por ciento. El invierno de 2001 a 2002 fue aun más miserable: el río entregó apenas 7,2 kilómetros cúbicos, un 39 por ciento del promedio, en el lago Powell. El período entre 2000 y 2004 tuvo el caudal acumulado de cinco años más bajo en los registros observados. Desde entonces, hubo más años secos que húmedos. Los embalses tienen niveles bajos muy cercanos a los récords mínimos.

El convenio de 1922 no había contemplado este tipo de sequías a largo plazo. Se hizo muy evidente que había un “déficit estructural”. Tom McCann, vice gerente general del Proyecto de Centro Arizona, fue quien acuñó la frase. Para simplificarlo, todos los años los estados de la cuenca baja usaban más agua de la que entregaba el lago Powell. Esto ocurrió también cuando el Buró de Reclamación autorizó la liberación de caudales adicionales de “compensación” desde Powell.

“Las liberaciones de compensación son como sacar el premio mayor en las tragamonedas”, dijo McCann. “En ese momento, sacábamos el premio cada tres, cuatro o cinco años, y pensábamos que no había nada de qué preocuparse”. Incluso con los premios mayores, el lago Mead seguía empeorando: las marcas de nivel del embalse, como las de una bañera, ilustraban las pérdidas.

El cambio climático se superpone con el déficit estructural. Los científicos argumentan que el aumento de las temperaturas es un golpe muy grande para la cuenca del río Colorado. Denominan a las disminuciones de principios del s. XXI “sequía caliente”, que son distintas a las “sequías secas”.

La perspectiva de esta sequía nueva y “caliente”, inducida por el hombre, además de una sequía convencional, preocupa a muchos. Los estudios de anillos de los árboles demuestran que la región ha sufrido sequías más largas y pronunciadas, antes de que comenzaran las mediciones. “Varias personas afirman que el período actual de 19 años, de 2000 a 2018, es el más seco en el río Colorado”, dice Eric Kuhn, ex gerente general del Distrito de Conservación de Agua del Río Colorado. “Son tonterías. Ni se le acerca. Si esas últimas sequías sucedieran con las temperaturas de hoy, las cosas estarían mucho peor”.

En las primeras dos décadas del nuevo milenio, se observaron una serie de labores para enfrentar esta nueva realidad. En 2007, el Departamento del Interior emitió pautas provisorias ante la escasez, la primera respuesta formal a la sequía. En 2012, el Buró de Reclamación emitió un Estudio de Oferta y Demanda en la Cuenca, un esfuerzo exhaustivo por ofrecer una plataforma para decisiones futuras. La gran cantidad de informes llenaba una caja donde podría caber una pelota de fútbol americano. Debatían el crecimiento demográfico, el aumento de temperaturas y el impacto de las mayores precipitaciones en la carga nival. El estudio concluyó que, para 2060, la demanda excedería a la oferta en 3,9 kilómetros cúbicos (USBR 2012).

“Se pueden objetar los números, se puede objetar el pronóstico, pero eso llamó la atención de todos”, dice Anne Castle, de Colorado, quien en ese momento era subsecretaria del Interior para el agua y la ciencia. “Fue como un catalizador para concentrar el debate acerca de la administración del río Colorado de forma más directa al lidiar con la futura escasez”.

Castle observa que hoy la cuenca lucha por encontrar soluciones en colaboración. “En un sistema hídrico complejo, hay muchas partes móviles, no hay una única respuesta”, dijo. “Se debe administrar un sistema complejo, y eso solo se puede hacer mediante acuerdos negociados”.

Esas negociaciones suceden en este momento, en forma de planificación de contingencia ante sequías (ver página 26). A medida que la escasez se hizo más pronunciada, también creció la colaboración. Pero la vara con la que se mide el éxito bien podrían ser las paredes blancas mineralizadas del lago Mead, un gran embalse en una gran cuenca que enfrenta grandes desafíos. Hoy, los siete estados, las tribus y los gobiernos de EE.UU. y México, con aportes de organizaciones medioambientales y otras no gubernamentales, deben descifrar cómo evitar que esos niveles de agua bajen aun más. Deben elaborar un plan que garantice un futuro sostenible y, al mismo tiempo, atender los giros del pasado.

Allen Best escribe sobre agua, energía y otros temas desde una base en el área metropolitana de Denver; allí, el 78 por ciento del agua proviene de la cuenca del río Colorado.

Fotografía: Lago Powell detrás de la represa del Cañón de Glen. Crédito: Pete McBride

Referencias

Arizona Daily Star. 1998. “Don’t Ignore Colorado Delta.” 6 de mayo de 1998.

Best, Allen. 2018. “Water Pressure: Smart Management Is Key to Making Sure Inland Cities Aren’t Left High and Dry in the Face of a Warming Climate.” Planning agosto/septiembre: 40–45. https://www.planning.org/login/?next=/planning/2018/aug/waterpressure.

Cohen, Michael, Juliet Christian-Smith y John Berggren. 2013. Water to Supply the Land: Irrigated Agriculture in the Colorado River Basin. Oakland, CA: Pacific Institute (mayo). http://pacinst.org/publication/water-to-supply-the-land-irrigated-agriculture-in-the-colorado-river-basin.

CRRG (Colorado River Research Group). 2018. “It’s Hard to Fill a Bathtub When the Drain is Wide Open: The Case of Lake Powell.” Boulder, CO: Colorado River Research Group (agosto). https://www.coloradoriverresearchgroup.org/uploads/4/2/3/6/42362959/crrg_the_case_of_lake_powell.pdf.

Fradkin, Philip. 1996. A River No More: The Colorado River and the West. Oakland, CA: University of California Press.

Hundley, Norris Jr. 1996. “The West Against Itself: The Colorado River—An Institutional History.” En New Courses for the Colorado River: Major Issues for the Next Century, ed. Gary D. Weatherford y F. Lee Brown. Albuquerque, NM: University of New Mexico Press. http://web.sahra.arizona.edu/education2/hwr213/docs/Unit1Wk4/Hundley_CRWUA.pdf.

———. 2009. Water in the West: The Colorado River Compact and the Politics of Water in the American West. Oakland, CA: University of California Press.

Leopold, Aldo. 1949. A Sand County Almanac: And Sketches Here and There. Nueva York, NY: Oxford University Press.

Maupin, Molly A., Tamara Ivahnenko y Breton Bruce. 2018. “Estimates of Water Use and Trends in the Colorado River Basin, Southwestern United States, 1985–2010.” Reston, Virginia: Servicio Geológico de EE.UU. https://pubs.er.usgs.gov/publication/sir20185049.

USBR (Buró de Reclamación de los EE.UU.) 2012. “Colorado River Basin Supply and Demand Study.” Washington, D.C.: Departamento del Interior de EE.UU. https://www.usbr.gov/lc/region/programs/crbstudy/finalreport/Study%20Report/CRBS_Study_Report_FINAL.pdf.

Worster, Donald. 1985. Rivers of Empire: Water, Aridity, and the Growth of the American West. Nueva York, NY: Pantheon Books.

YCAWC (Coalición de Agua Agrícola del condado de Yuma). 2015. “A Case Study in Efficiency: Agriculture and Water Use in the Yuma, Arizona Area.” Yuma, AZ: Coalición de Agua Agrícola del condado de Yuma (febrero). https://www.agwateryuma.com/wp-content/uploads/2018/02/ACaseStudyInEfficiency.pdf.

Sobre el centro de Los Ángeles se ciernen grúas enormes, y en las calles resuenan ruidos de construcción, mientras los edificios nuevos y relucientes de uso mixto, los departamentos de lujo y las torres de oficinas cobran forma. Parecería ser evidencia certera de una ciudad próspera; salvo por el hecho de que las mismas calles también están pobladas de personas que duermen en las aceras, algunos en carpas de colores brillantes y otros extendidos sobre el cemento.

¿Qué ocurrió para que tantas personas sin techo (más de 34.000) se convirtieran en parte del paisaje urbano en esta ciudad de moda? ¿Por qué, en un período de sólido crecimiento económico, Los Ángeles y muchas otras ciudades de Estados Unidos intentan lidiar con una crisis de personas sin techo que, según algunos, es la peor desde la Gran Depresión? Esto ocurre en particular en las ciudades “prósperas” más buscadas en el mercado, donde una combinación de aumentos excesivos en el costo de las viviendas, poco aumento de los ingresos y falta de opciones de vivienda ha llevado a cada vez más gente que busca refugio a usar espacios públicos, como parques y plazas públicas.

Mientras las ciudades crean planes para lidiar con las necesidades cotidianas urgentes, como intentar ofrecer refugio a las personas y brindar atención médica de emergencia y servicios policiales, los planificadores también colaboran con sus colegas de servicios sociales y de vivienda para crear enfoques lógicos a más largo plazo. El otoño pasado, en el instituto Big City Planning Directors de Cambridge, Massachusetts (presentado por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, la Escuela Superior de Diseño en Harvard y la Asociación Americana de Planificación), muchos directores de planificación dijeron que el incremento de personas sin techo complicó los planes y los presupuestos, en especial en las ciudades donde la desigualdad económica se acrecentó en los últimos años. Estaban ansiosos por saber qué hacían las otras ciudades para abordar este tema.

La respuesta a esa pregunta es tan complicada como la crisis misma. Mientras algunas ciudades invierten grandes sumas para aumentar la cantidad de lechos tradicionales que se ofrecen en refugios, otras intentan nuevos enfoques, como convertir moteles en Los Ángeles, construir comunidades de casas diminutas en Seattle o fomentar colaboraciones especiales públicas y privadas en la ciudad de Nueva York. Ninguna ciudad encontró la solución perfecta, pero algunas de ellas están progresando de manera significativa y educativa.

¿Cómo llegamos a esto?

En un cálculo de una noche realizado en todo Estados Unidos en enero de 2017, 553.742 personas no tenían techo, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés). De ellas, cerca de un tercio eran familias con niños. Más de 40.000 personas eran niños solos y jóvenes adultos, y otros 40.000 eran veteranos. El 35 por ciento del total no tenía refugio; es decir, vivía a la intemperie sin acceso a refugios de emergencia, viviendas tradicionales o un lugar seguro (USDHUD 2017).

En general, la carencia de viviendas está disminuyendo (se redujo en un 13 por ciento desde 2010), pero el cálculo de una noche de enero demostró algo importante: por primera vez en siete años, la cantidad de gente calculada aumentó en comparación con el año anterior, en un 0,7 por ciento. Y, según el HUD, casi todo ese aumento se dio en ciudades.

Cada persona sin techo tiene su propia historia sobre cómo terminó en la calle, ya sea pobreza, desempleo, desalojo, aburguesamiento, violencia doméstica, adicción a drogas, gastos médicos o muchos otros motivos. La raza (y la desigualdad en cómo se ofrecen los servicios) también es un factor, según la National Alliance to End Homelessness (Alianza Nacional para Eliminar la Carencia de Hogar); por ejemplo, los afroamericanos conforman el 13 por ciento de la población general, pero más del 40 por ciento de la población sin techo.

Hace una o dos generaciones, eran menos las personas que acababan sin techo, en parte porque las ciudades ofrecían mayor diversidad en viviendas económicas. En ese entonces, algunas opciones comunes eran pensiones, “la casa de la abuela” o unidades políticas (casas donde las familias se “juntaban” legalmente), y los departamentos con habitaciones de ocupación individual (SRO, por sus siglas en inglés). En general, estas opciones desaparecieron con la renovación urbana, el redesarrollo de vecindarios que causó un aumento en el precio de las viviendas y una zonificación que favoreció los límites de ocupación.

“Uno de los factores que causó un aumento drástico en la carencia de viviendas en los 80 fue que las ciudades se deshicieron de cosas como los SRO”, dice Alan Mallach, del Centro de progreso comunitario. Mallach es ex planificador urbano, y ha escrito informes de políticas para el Instituto Lincoln acerca de propiedades vacantes (Mallach 2018) y las antiguas ciudades industriales (Mallach 2013); él dice que algunos lugares empiezan a considerar restablecer ese tipo de viviendas. Por ejemplo, en Los Ángeles, una asociación sin fines de lucro llamada SRO Housing Corporation creó moradas para más de 2.000 personas que no tenían un techo, y tiene 400 viviendas en desarrollo.

Mallach advierte que incluso las “viviendas asequibles” suelen ser prohibitivas en las ciudades prósperas, porque el alquiler se suele basar en un porcentaje de la mediana de ingresos en la zona (AMI, por sus siglas en inglés). A medida que aumentan los ingresos, lo hacen también los alquileres, que están ajustados a estos. Según la National Alliance to End Homelessness, hoy el motivo principal por el cual la gente se queda sin techo es porque no encuentra una vivienda que pueda costear (Figura 1).

En 2017, 8 de los 10 estados con mayor costo mediano de viviendas también tenían los mayores índices de personas sin techo, indica la empresa de análisis de datos The DataFace, con sede en San Francisco (Figura 2). Desde la Gran Recesión, algunas tendencias que incrementan la falta de viviendas asequibles son aumento del costo del suelo, construcción y mantenimiento, financiamiento más ajustado para los constructores de viviendas y un pico de interés por vivir en las ciudades, lo cual generó que la mayoría de las viviendas más lujosas se construyeran en centros urbanos.

Al mismo tiempo, las nuevas construcciones no le pueden seguir el ritmo al crecimiento del empleo. Un informe de julio de 2017 que analiza los datos federales sobre permisos y empleos en construcción, elaborado por Apartment List, indicó que apenas 10 de las 50 mayores zonas metropolitanas del país produjeron suficientes viviendas para sostener el influjo de trabajadores (Salviati 2017). Por ejemplo, San Francisco construyó apenas una vivienda nueva por cada 6,8 empleos nuevos entre 2010 y 2015. En particular en centros tecnológicos, la creación de empleos nuevos disparó la demanda de viviendas, y los precios de alquiler se atizaron debido a la escasa oferta. San José, que presentaba la mayor escasez de construcciones nuevas entre las 50 zonas metropolitanas más grandes, también presentó el mayor crecimiento de alquiler: 57 por ciento, según el informe.

Restricciones federales, innovaciones locales

Esta confluencia de factores creó una realidad sorprendente: según un informe reciente de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, ocho millones de estadounidenses pagan más de la mitad de sus ingresos en alquiler; un mayor porcentaje de la creciente población que alquila tiene ingresos extremadamente bajos; y el país tiene una escasez de 7,2 millones de unidades de alquiler asequible (NLIHC 2018).

El año pasado, la financiación de servicios para personas sin techo por parte del HUD alcanzó niveles récord. Los programas de vivienda del HUD llegan a más de un millón de personas al año, y el Departamento ofrece subsidios de vivienda a unos 4,7 millones de hogares con ingresos muy bajos, lo cual representa cerca del 80 por ciento del presupuesto total. Pero se avecinan cambios: el presupuesto propuesto por el Presidente para el año fiscal 2019 incluyó recortes de USD 8.800 millones para el HUD, a pesar de que los comités de apropiaciones del Senado y la Cámara rechazaron los recortes y votaron aumentar el financiamiento en 2018. Los votos finales se podrían retrasar hasta después de las elecciones de noviembre, según indica el Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas, un instituto imparcial de investigación y políticas con sede en Washington, DC, que se dedica a reducir la pobreza y la desigualdad. Mientras tanto, la propuesta de impuestos federales de 2017 redujo drásticamente el valor del crédito fiscal para viviendas de ingresos bajos, una fuente para financiar viviendas asequibles a largo plazo. Según los análisis publicados en New York Times, eso podría implicar que se construirán casi 235.000 departamentos menos en la próxima década (Dougherty 2018).

Con tanta incertidumbre a nivel federal, las ciudades encuentran y financian sus propias alternativas. Según Steve Berg, vicepresidente de programas y política de la National Alliance to End Homelessness (Alianza Nacional para Eliminar la Carencia de Hogar), eso significa cada vez más dejar atrás medidas que emparchan para ofrecer viviendas asequibles más permanentes. Dijo que estas políticas a largo plazo deberían garantizar la inversión de dinero público para “reparar el problema de viviendas asequibles, que es más grave”.